テーマ

犬のボディランゲージ・行動学を学び

よりコミュニケーションをとれるようにしましょう!

犬のボディランゲージ・行動学を学び

よりコミュニケーションをとれるようにしましょう!

やっと本編にたどりつきました。

今回の教科書

12月の外部研修会で、

犬は捕食動物だから「咬む」。ただ、「咬まれる」リスクもわかっているから

よほどでなければ「咬む」ことを選ばないものだ。というお話がありました。

つまり、咬まないですむように相手に向けて、自分に向けてシグナルを出すのでしょう。

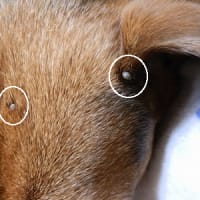

犬は様々なボディランゲージを持っていて、数あるシグナルの中で

「落ち着きをもたらすシグナル」27種類のカーミングシグナルが有名ですが、

耳、口元、足、背中の毛、しっぽ、動き方・・・さまざまなところからシグナルを出しています。

ただ、「耳がこうだからこういう意味」というわけではなく、ケースバイケースで見られないと

いけないそうなので、それだけ大変なことではありますよね。

では、なぜ私たちが犬のボディランゲージを学ばなければならないのか…です。

それは愛犬が野生の王国で暮らしているのではなく、私たちヒト社会にいるから。

ヒト社会で犬同士に解決を任せたり、犬が教育係としてほかの犬を指導するというのは

かえって不自然なことだと思います。

飼い主である私たちが愛犬のことばを読み取り、見守り、必要としたときに、正しく介入して

愛犬をサポートすることこそが犬側からも求められていると思います。

時には毅然と、時にはやさしく。

チャーリーママさんがいつも「犬にとって心の港」になれるようにとおっしゃるコレです。

この日、いくつか動画を見せていただきました。

一つは、ドッグランでの一コマ。

一頭の犬がほかの犬に追いかけられて何度か飼い主に助けを求めているのに、

飼い主は何もせず、犬を見もせず、つまり愛犬を助けることなくただそこにいる。…というものです。

わたしはこの動画を見て憤りを感じました。

どうみても楽しんでいるようには見えない、犬の様子。

誰だってしっぽを足の間にしまいこんでいたら怖がっているって知っているはず。

たぶん普段のお散歩のときだったら、この飼い主もそう思ったかもしれない。

なのに、ドッグラン=犬を遊ばせる場所というだけで、そう思わないのかな?

連れてきている人に一度聞いてみたい気がしました。

ドッグラン、わたしは今までで何回か行ったことがあります。

初めて行ったのは公園のドッグランで、中にいたのは2,3頭。

追いかけたり追われたりということはありませんでしたが、

たしか誰かに吠えちゃったので、そこでおしまいにしたと思います。

次は、旅行に行ったときのホテルのドッグランで、この時は貸切だったので

Choco.は娘と好きなように歩いたり、走ったり。

ドギーサークルのイベントでも何度か行きましたが、そのときにはトレーナーもいて

ある程度の制限や気配りもあったし、みんな知り合いで特にいざこざもなかった記憶があります。

最後はCDSのみんなといったWAFFのドッグラン。

その時は走り回ることもなく、なぁんとなく私の周りにいたので

こんなに広いのに、走り回らないんだ~と思ったものでした。

…でたまに、ノーリードでトレーニングしたいなぁと思ったりもするけど、

だからといってドッグランに連れて行きたいとは思わなくなりました。

今のドッグランを外から見て、見ず知らずのヒトや犬の中にChoco.を入れる気にならないから。

次の動画は、レスキューされた犬の動画でした。

シェルターから出すとき、犬は恐怖から攻撃することが往々にしてあります。

そういうときでも毅然とした態度で粛々と行動していました。

ただ、やさしく声をかけ、やさしくなでるも同時進行。

犬が「命の安全」を確信できたとき、表情がまったく変わったように見えました。

そこにも、ヒトの正しい介入は不可欠なものだと思いました。

また、シグナルを見るときにはその子が必要なスペースのこともわかっておいた方がいいそうです。

スペースにもいろいろな種類があり、それぞれが「緊張」や「安心感」といったものとかかわっています。

しかも、それぞれの個体によって広さや接触感覚などが違うため自分の愛犬がどうであるかも

知っておくことが大事だそうです。

Choco.は安心できると思うスペースは広く、したがって十分な退路確保も必要です。

狭い道でのすれ違いに難儀しているのもこれでしょう。

またたたずんでいる人などに唸ることもあります。

ヒトならば、「居心地が悪い」と思うくらいのことが犬にとっては「身の安全が脅かされる」思いに

なってしまうのでしょうね。

そして犬は自ら近づいてバリヤーを突破することで自信がついて、

あまりスペースを取れないときにもストレスを感じなくてすむようになるそうです。

そのためには飼い主が意識してよい条件付けを継続することが必須です。

結果、毎日意図しなくてもしっかりと良い条件づけがされていく→

→「名前を呼んでおやつ」=古典的条件づけの真骨頂ですね。

そして、ボディランゲージを読むときには、

犬を凝視しない。(1点集中では全体像をつかめない)

全体を観察する。(な~んとなく目に入れるという感じ)

シグナルで受け止めてあげられたらなおよい。

今回の座学では、「そうそう♪」ゲームのほかに、参加者の希望でワークショップをしました。

リードワーク・グッパー

ひっぱりっこ遊び

その中で、クロマルママさんが自作の引っ張りっこ用ロープを持参してくれたので

何人もが犬との遊び方についてワークしました。

ひっぱりっこは、犬にとって狩猟欲を満たすもので、興奮もします。

だからといって全く禁止することでなく、上手に遊んで欲は満たしてあげることが大切。

わたしはChoco.が若いころはよく引っ張りっこをしましたが、

先輩から教えられたのは、前後でなく、左右にゆっくり…でした。

理由は犬の首に負担が少ないように…ということでしたけど、

この時にママさんが見せてくださったのは、グッパーでした。

興奮 → 抑制が効く(興奮のスイッチを切る) → 欲求不満が残らない

若い犬だったらワ~っと遊んで、ハイおしまい!

この「ハイ、おしまい!」の塩梅が難しいとこだけれど、これもやっているうちにわかりそう。

ロープ以外のおもちゃで引っ張りっこするときに、犬の口に触れるくらいのところをつかむと

犬が指に歯を当てないように遊ぶことを学ぶとも言われました。

いつでもChoco.の命の安全は守る・欲は満たすこと、

犬を無条件に愛し、犬について学び、犬に真面目に対し、

でもおおらかに犬との日々を目いっぱい楽しむ…ヒトでありたい。

チャーリーママさん、小麦のかぁちゃん、ご一緒したみなさんありがとうございました。

今年は11日から横浜散トレが始まり、Choco.とわたしは3年生になります。

「継続は力なり」といいますが、漠然と継続していても力にはならないわけですから

今年もポジティブにいろいろなことを学んでいきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします!